排版第一课:初识网格系统

前言

上一篇文章通过讲视觉重心,把色彩和排版结合起来,其实是一个铺垫。一方面,我想开始主要写关于排版的基础知识。另一方面,希望大家意识到设计基础不是某一类设计师的必修课,而是整个设计行业的必修课,甚至是所有人都值得了解的知识。

有了这个打算,我最近开始看《平面设计中的网格系统》(下面简称《网格》)。当然,不是想去当平面设计师,而是这本书实在经典,而且我也已经买了很久,再不看可能要发霉了。  开个玩笑!虽然还没看完,但我之前对网格系统有过了解,越发深入越觉得它是设计界一个伟大的发明。

开个玩笑!虽然还没看完,但我之前对网格系统有过了解,越发深入越觉得它是设计界一个伟大的发明。

网格系统意义何在?

延续上篇最后写我自己对于设计之感性与理性的想法,很多时候设计师对"好"的认定是凭直觉,但凡只关乎直觉的过程,就很难被叙述出来,也就难以传播。比方说我经常问一些作品非常不错的设计师是如何配色的,大多数给我的答案要么答非所问,要么"不可描述"。对排版来说也是如此,如果我们只能说某个元素摆在这儿比摆在那儿好,那就不能总结成为经验。

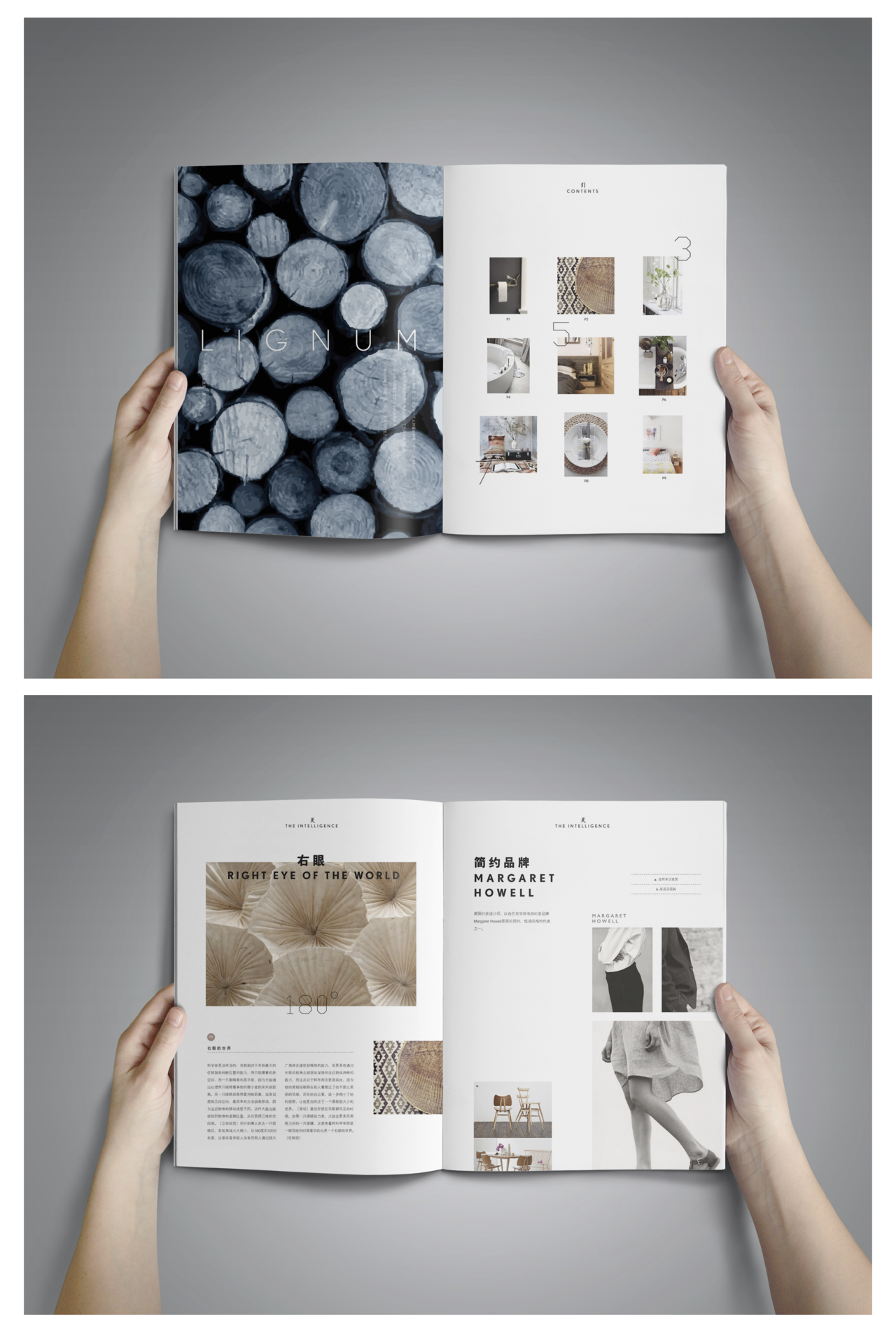

而网格系统就是一个总结,它让排版变得有理有据,所以能被广泛的设计师或排版者借鉴。因此,我们有了阅读流畅、观感舒适、使用合理的报纸、书籍、杂志、海报、展板,甚至网页、移动端界面。设计师可以快速有效的通过版面设计,清晰地传达各种层次的信息。  还有一种声音,说网格系统会限制设计师的发挥。我的看法是,网格是一种秩序,如果使用者对它很熟悉的话,它就会成为你心里潜移默化的规则。这种规则的限制不能说没有,但是影响应该是不会那么大的。就像一个公司的 UI 会有自己的设计规范,应该说限制多得多,可是我们还是能在其中创造无数的变化。网格本身就具有多变性,也并不死板,它支持在秩序之下创造新的秩序,设计师是很难有黔驴技穷的机会的。

还有一种声音,说网格系统会限制设计师的发挥。我的看法是,网格是一种秩序,如果使用者对它很熟悉的话,它就会成为你心里潜移默化的规则。这种规则的限制不能说没有,但是影响应该是不会那么大的。就像一个公司的 UI 会有自己的设计规范,应该说限制多得多,可是我们还是能在其中创造无数的变化。网格本身就具有多变性,也并不死板,它支持在秩序之下创造新的秩序,设计师是很难有黔驴技穷的机会的。

初识网格系统

《网格》专业性很强,"学术气息"浓厚,内容全面且干货满满。请放心,我不打算一一道来,但会尽力总结一下全书的核心知识点,作为下一篇的主要内容(一个血泪 flag)。在此之前,需要你认识几个专有名词。

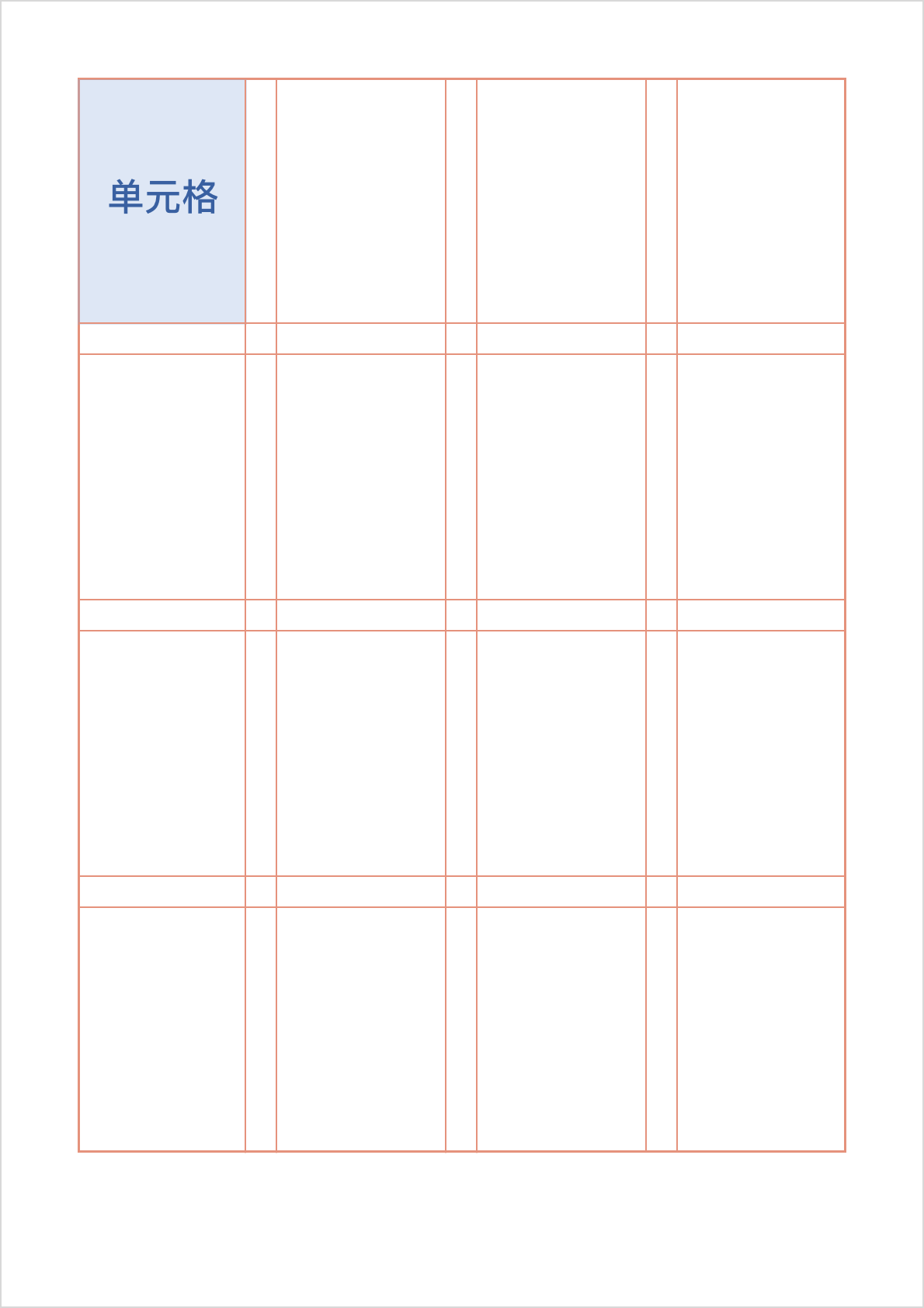

单元格

网格系统是由许多水平线和垂直线构成,因此页面被划分成很多小格子,这就是「单元格」。单元格可大可小,但无论大小,都是版面的基本构成单位。

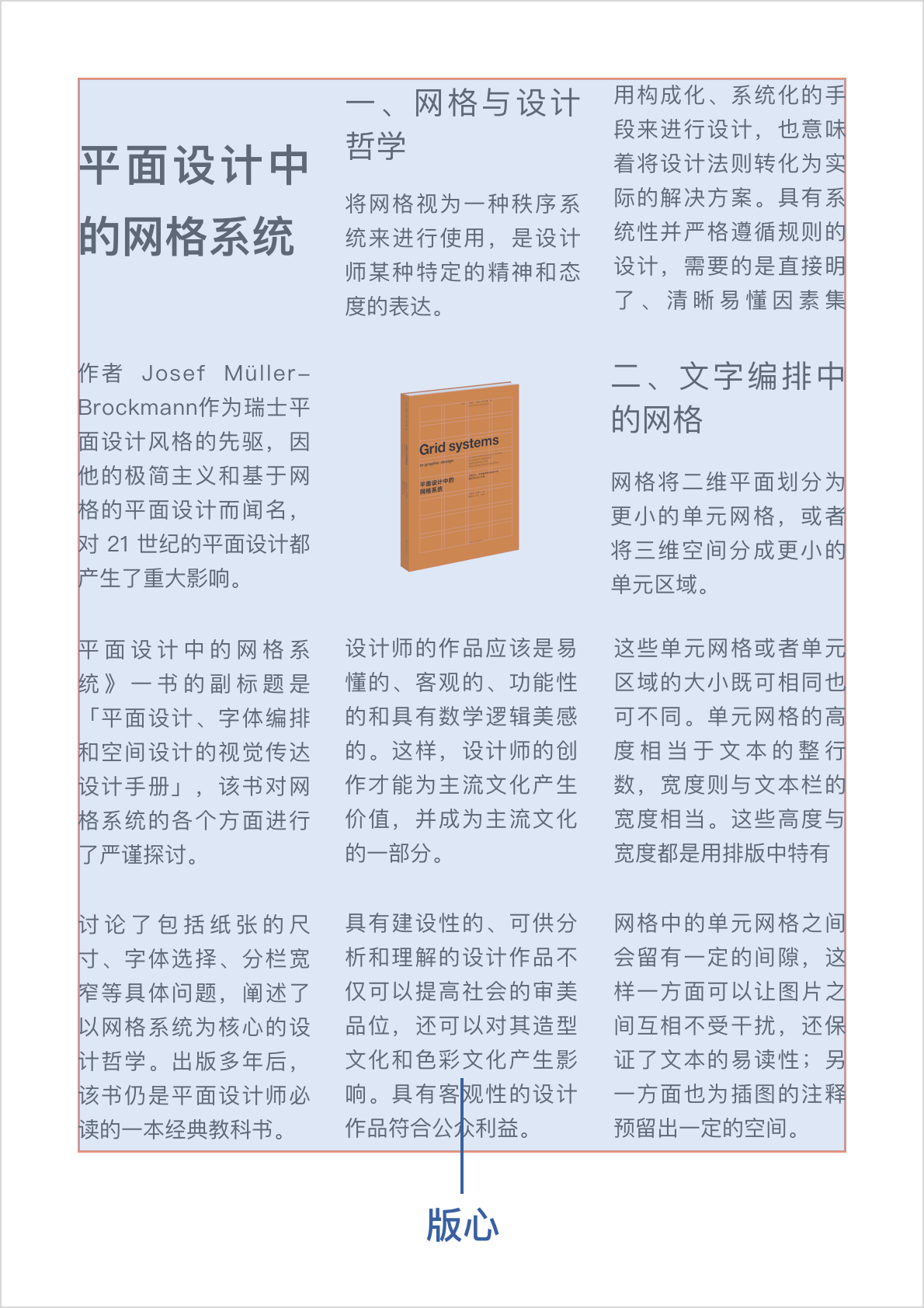

版心

「版心」是用于填写主要内容的区域。名虽学术,实则太简单了,如图所标示的区域就是版心:

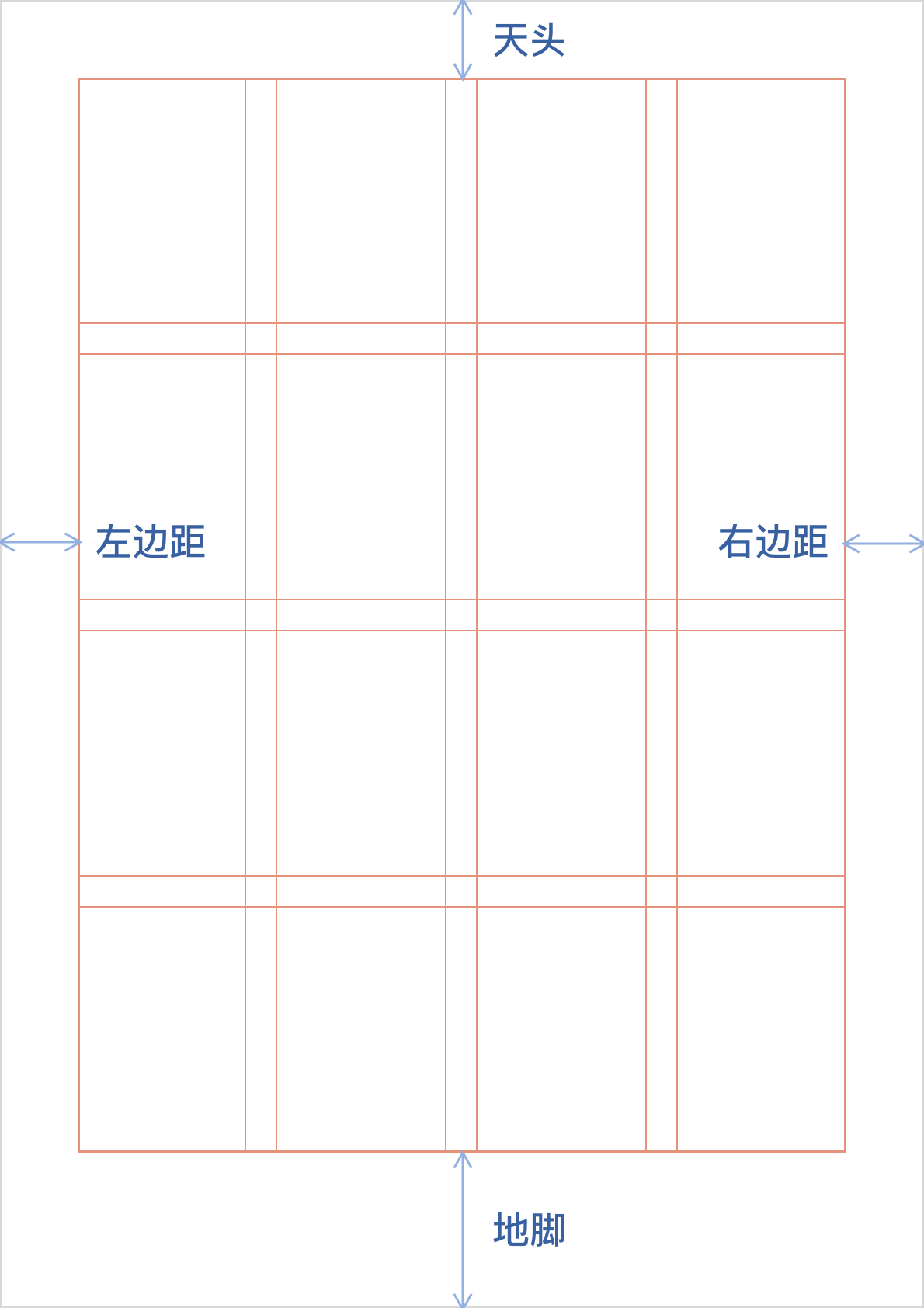

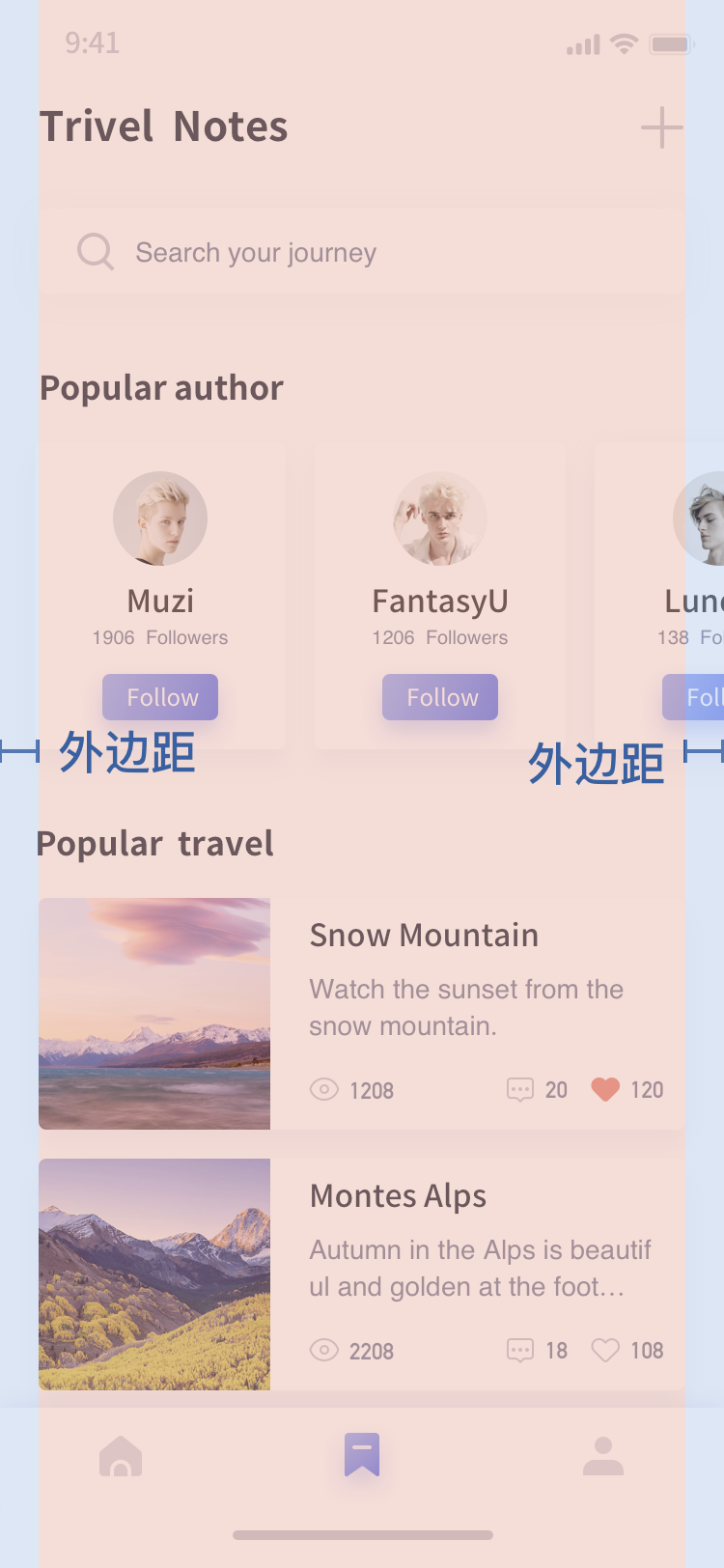

页边距 vs 外边距

「页边距」一般是平面作品的说法,是版心与纸张之间的距离,不用我说你也知道二维空间的页边距有四个。左、右页边距不说了,上页边距被称为「天头」,下页边距叫做「地脚」。  外边距主要是 UI 的说法,概念和「页边距」相差无几。只是多数时候左右外边距是一样的,上边距......嗯......可能没有。

外边距主要是 UI 的说法,概念和「页边距」相差无几。只是多数时候左右外边距是一样的,上边距......嗯......可能没有。

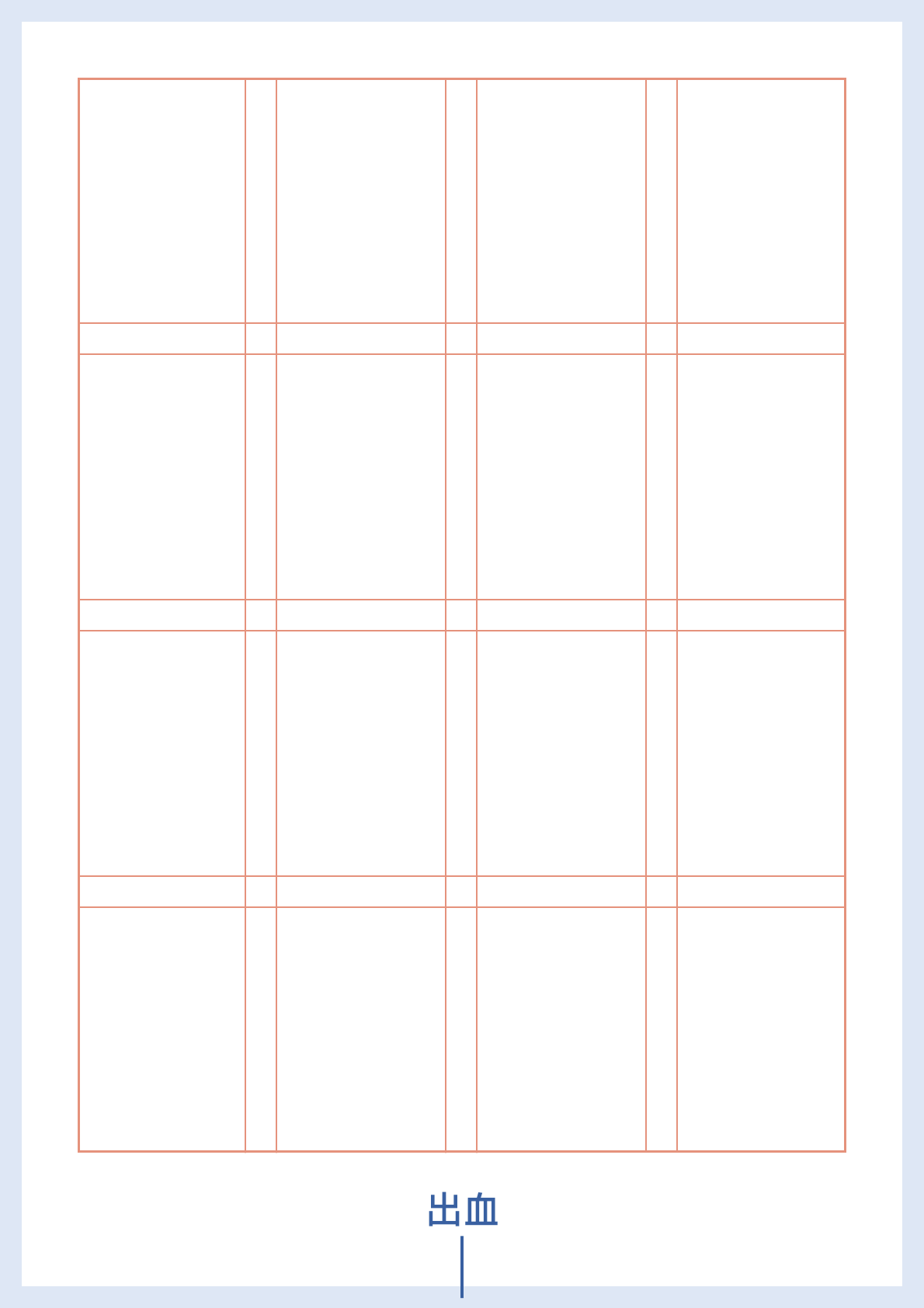

出血

印刷品在装订时,难免有一部分会被误裁1-3mm,甚至更多,所以印刷标准要求保留这个容错空间,即为「出血」,一般会是5mm。「出血」常常在设置页边距的时候就被考虑了,了解即可。

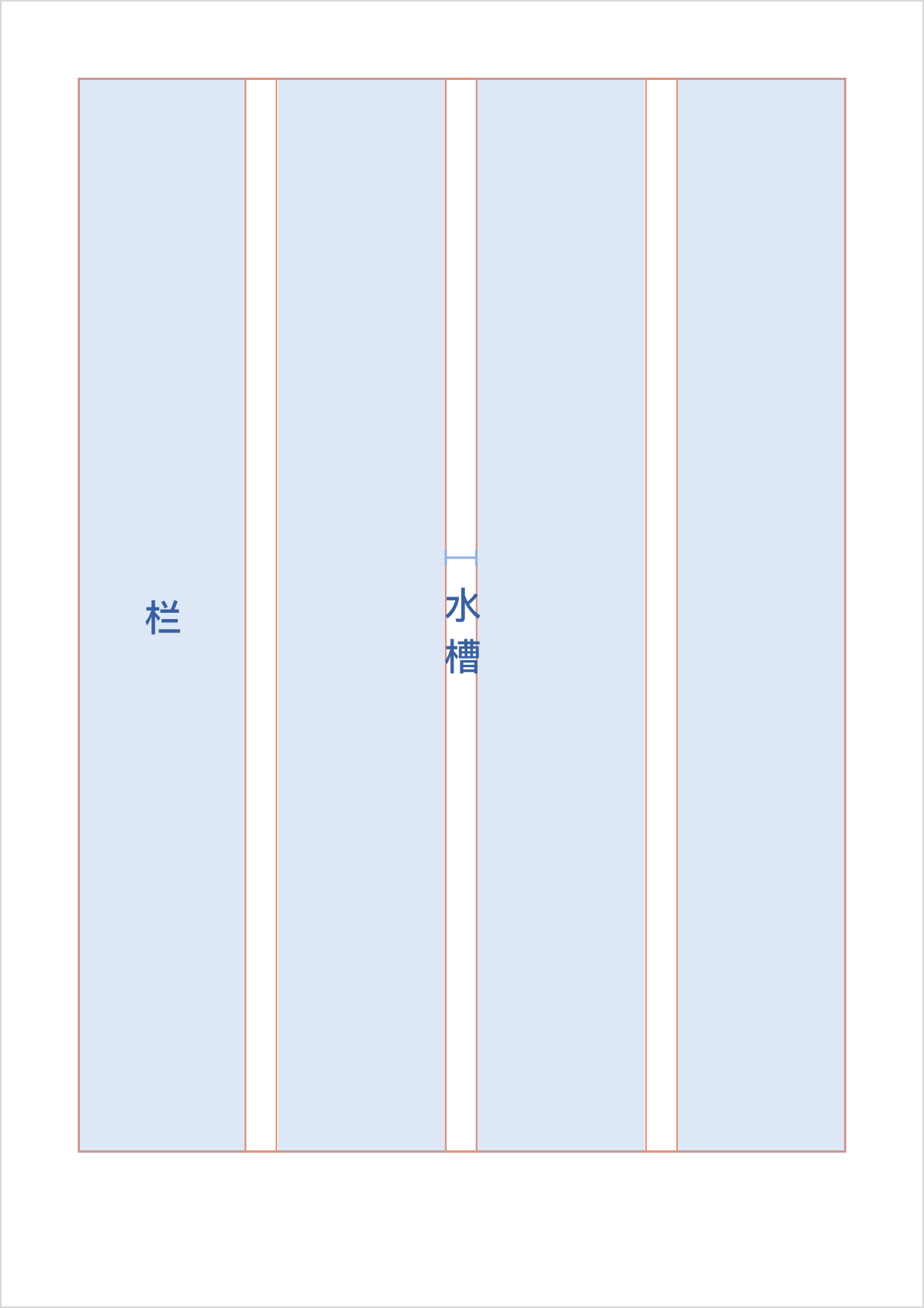

栏 & 水槽

如果把「栏」换成「列」你可能好理解,许多条垂直线就能把版面划分成一列一列。对排版来说,紧紧挨着的「栏」是没有价值的,必须要有间隙才能体现出网格,这些间隙叫做「水槽」,可以说是很形象了。

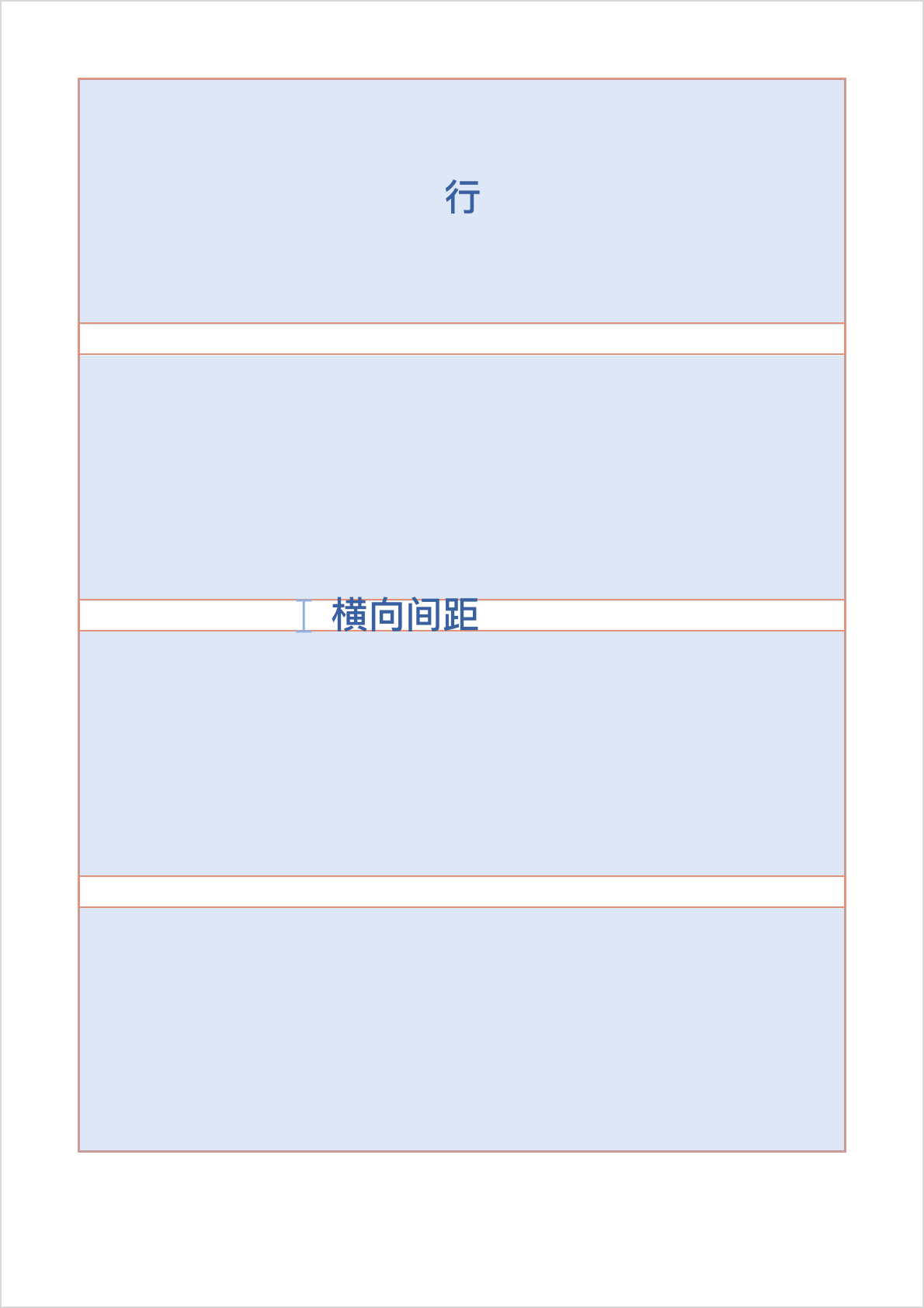

行 & 横向间距

「行」与「栏」对应,由水平线分割出来。为什么「横向间距」没有一个"炫酷"的名字呢?我猜是因为网格中总是先划分栏,当横向再划分的时候,已经可以用「格」的概念来衡量了,「横向间距」就是格与格之间的距离。

一点想法

好几个人跟我说,我的文章太长了,可是我还是把它写得很长。我也曾经怀疑过,想过改变一下,但是我的老板给了很多肯定和鼓励。他说他就喜欢看长文,我也戏称要考考他,现在也还没兑现。 我可能是个理想主义者,会固执的认定自己觉得对或者喜欢的事,会对不喜欢的行为嗤之以鼻。自然,喜欢我这种性格的人会相当接受,不喜欢者会相当不悦。当我发现,如我者在某个空间内被当作异类,惊讶的同时觉得幸福又多了一分。 近来在读的另一本书,提及进步的青年人与保守的老一辈之间的冲突,越发使我认识到社会的包容度于多样性和未来之重要,当前的与众不同经常是将来的常态。